¿Qué significa ser estadounidense? Pregúntele a un inmigrante

- Share via

En este Día de la Independencia, nos reunimos (¡finalmente!) con amigos y familiares para celebrar nuestro país y lo que significa ser estadounidense. Pero lo que eso significa en realidad sigue siendo fuente de mucho debate.

Algunos que se comprometieron a “hacer que Estados Unidos vuelva a ser genial” desean llevar al país a una época anterior al arribo de muchos inmigrantes no blancos (y antes de que los afroamericanos, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ tuvieran poder o influencia). Su definición de “estadounidense” es estrecha, defensiva y exclusiva.

Ya hemos estado así antes. La xenofobia, nuestro miedo y odio a los extranjeros, es tan estadounidense como el pastel de manzana. Y a lo largo de los siglos, ciudadanos autoproclamados patriotas han culpado a los inmigrantes por todo lo que está mal en este país, todo lo que es antiestadounidense, mientras proclaman que su versión de Estados Unidos y de lo estadounidense es más auténtica.

En la década de 1850, los activistas antiinmigrantes formaron un nuevo partido político, dedicado a frenar los derechos y la influencia de los inmigrantes católicos y los ciudadanos naturalizados. Se llamaron a sí mismos American Party y promovieron una nueva definición de americanidad que nombraba a los colonos protestantes anglosajones blancos como los verdaderos “nativos”. “Los estadounidenses deben gobernar Estados Unidos” era uno de sus lemas. A principios de la década de 1900, algunos de los pensadores y políticos más influyentes del país definían cada vez más el americanismo a través de la lente de la supremacía blanca.

En 1925, el eugenista Madison Grant informó que una “afluencia de extranjeros” “debilitaría” a los estadounidenses blancos nacidos en EE.UU y uniría a otros a su causa con el grito “Estados Unidos por los estadounidenses”. El Ku Klux Klan avivó los temores, afirmando hablar en nombre de “todos los verdaderos estadounidenses” cuando condenó la “avalancha de extranjeros” que ingresaba al país para hacer a un lado a los “nativos”. A los inmigrantes (blancos) a los que se les permitía ingresar a EE.UU se les exhortaba a que se asimilaran por completo, abandonaran cualquier lealtad a las antiguas patrias y rechazaran las identidades divididas con guiones, como instó el ex presidente Theodore Roosevelt en 1916.

Un siglo después, los estadounidenses eligieron a un nuevo mandatario, Donald Trump, que calificó a los mexicanos de “violadores y criminales”, se comprometió a construir un muro a lo largo de la frontera entre este país y México, y pidió un “bloqueo completo y total del ingreso de musulmanes” al país, y pasó su mandato trabajando para lograr estos objetivos y más.

Luego llegó la pandemia de COVID-19. Los chinos -y aquellos asumidos como chinos o asiáticos- fueron responsabilizados por el coronavirus, sobre todo por Trump. Miles de estadounidenses de origen asiático informaron haber sufrido gritos, acoso, escupitajos y ataques físicos. Algunos fueron asesinados.

En marzo de 2020, la administración Trump comenzó a tratar la inmigración como una amenaza para la salud pública, cerrando las fronteras de Estados Unidos y restringiendo drásticamente la inmigración. El país se vio afectado por una segunda epidemia: miedo, xenofobia y racismo.

Durante la pandemia, el gobierno bloqueó la entrada a casi todos los inmigrantes que buscaban establecerse aquí, e impuso las restricciones de inmigración más radicales en la historia de Estados Unidos. Como candidato presidencial, Joe Biden se comprometió a poner fin al “ataque implacable a nuestros valores y nuestra historia como nación de inmigrantes” para, en cambio, implementar un “sistema de inmigración justo y humano”. Pero el contragolpe fue feroz y los esfuerzos de reforma migratoria se han estancado.

Estamos en un punto de inflexión. Después de la partida de Trump, su xenofobia y racismo siguen dando forma a cómo entendemos la inmigración y lo que significa ser estadounidense. ¿Cómo desafiamos esta cosmovisión?

Una forma es reconocer que, como la xenofobia es una parte inextricable del racismo sistémico en Estados Unidos, debe combatirse junto con éste. Necesitamos examinar y protestar por el trato desigual de los inmigrantes como parte de esta estructura. Debemos contrarrestar las narrativas que identifican la inmigración como una amenaza con hechos: el COVID-19 no es el “virus chino”. Muchos inmigrantes son trabajadores esenciales, que constituyen el 17% de la fuerza laboral civil. Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses aseguran que los inmigrantes fortalecen al país.

Otra forma de cambiar la narrativa sobre la inmigración es enfocarse en personas e historias reales. Mejor aún, dar a los inmigrantes el poder y los medios para contar sus propias historias.

El Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota hizo exactamente esto. Las 375 historias que recopilamos a través de nuestro sitio web interactivo de narración digital -creado con el apoyo del National Endowment for the Humanities- preservarán para las generaciones futuras lo que significa ser estadounidense.

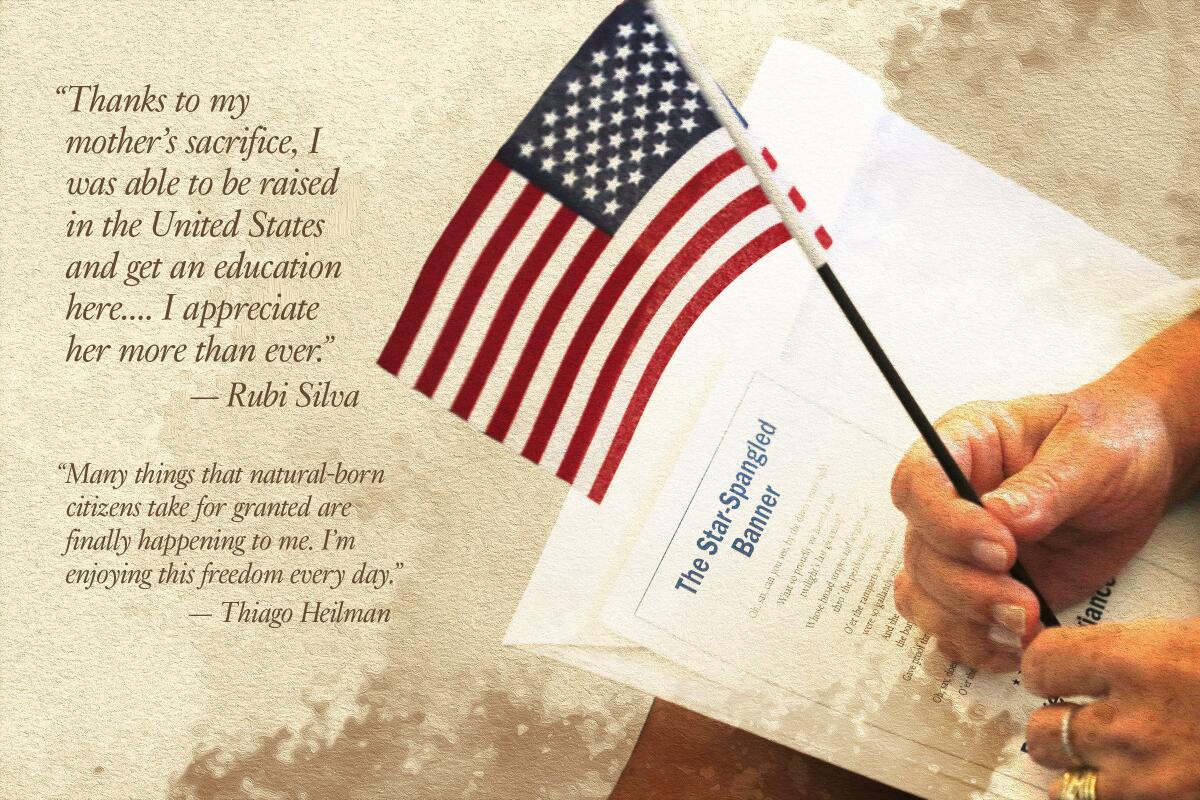

Para Arminda Rodríguez, convertirse en estadounidense significó sacrificar todo lo que conocía y amaba, en pos de ayudar a la próxima generación. Era una inmigrante sin papeles cuando dio a luz a su hija Rubi, en Brownsville, Texas. Luego vinieron años de arduo trabajo, criando a la pequeña y a los hermanos de ésta. Ahora, como estudiante universitaria en Texas, Rubi reconoce a cuánto renunció su madre para darle una vida mejor: “Gracias al sacrificio de ella, pude criarme en Estados Unidos y obtener una educación aquí... La aprecio más que nunca”.

Thiago Heilman llegó a Estados Unidos de niño desde Brasil y se sintió completamente estadounidense incluso cuando vivía en las sombras, como un inmigrante indocumentado. Después de que el ex presidente Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para aquellos que fueron traídos al país siendo niños, Heilman finalmente pudo obtener un permiso de trabajo y ahora es un escritor que vive en la ciudad de Nueva York. “Me tomó un tiempo, pero mi sueño americano finalmente se hizo realidad”, afirma. “Muchas cosas que los ciudadanos natos dan por sentadas finalmente me están sucediendo. Disfruto de esta libertad todos los días”.

La historia estadounidense de Oballa Oballa se trata de retribuir a su país adoptivo. Después de que él y su familia sobrevivieron a un ataque genocida contra su tribu en Etiopía, caminaron a pie hasta Sudán del Sur y esperaron 10 años en un campo de refugiados de Kenia antes de ser finalmente admitidos en EE.UU, en 2013. Ahora es coordinador de la unidad de salud y recientemente se convirtió en el primer funcionario negro electo en su ciudad, Austin, Minnesota, donde se fabrican los productos de la marca Spam. Él cree que su historia puede dar “esperanza a los refugiados que piensan que el sueño americano ha muerto”, e insiste en que, en Estados Unidos, “si vienes con un gran sueño, puedes hacerlo realidad”.

Estas historias de inmigrantes muestran que tenemos más en común entre nosotros de lo que la retórica divisiva nos quiere hacer creer. Todos deseamos seguridad, libertad, oportunidades. Queremos honrar nuestra herencia cultural y al mismo tiempo convertirnos en estadounidenses. La xenofobia no se trata solo de los inmigrantes, también se trata de quién tiene el poder de definir lo que significa ser estadounidense, quién puede disfrutar de los privilegios de esa ciudadanía y quién no.

Si algo se puede aprender de las crisis convergentes de salud pública, social, política y económica de 2020, eso sería el aleccionamiento de que ya no podemos seguir funcionando divididos como actualmente. Somos, y siempre hemos sido, dependientes unos de otros. Si queremos sobrevivir y prosperar, debemos comprometernos a construir un futuro que no se trate de “nosotros” versus “ellos”, sino de “todos nosotros”.

Erika Lee es profesora de historia y estudios asiáticos-estadounidenses en la Universidad de Minnesota. Más recientemente, publicó “America for Americans: A History of Xenophobia in the United States” (Estados Unidos para los estadounidenses: una historia de la xenofobia).

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.